A 5 AÑOS DE LA PANDEMIA ¿En qué quedó nuestro deseo de dejar las grandes ciudades?

Por Facundo Lopez Binaghi

Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. Diploma Superior en Desarrollo Territorial, Local y Economía Social por FLACSO. Magister de la Universidad de Buenos Aires en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina y Doctorando en Ciencias Sociales de FLACSO sede Argentina. Profesionalmente focalizado en cuestiones vinculadas al hábitat de las pequeñas y medianas localidades y la vinculación entre los medios urbano-rural.

RESUMEN

El 20 de marzo de 2020 se inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el gobierno nacional, con el fin de evitar la circulación y el contagio del virus COVID-19. Esta medida, que obligó a la mayor parte de la población urbana a no salir de sus casas, puso en evidencia el gran déficit habitacional que ya padecía nuestro país y especialmente los grandes aglomerados. A partir de este momento, no solo se visibilizó aún más los problemas de acceso a la vivienda y al hábitat digno, sino también, se comenzó a problematizar otras cuestiones propias de vida urbana que hasta el momento estaban naturalizadas. En este marco, para muchos urbanitas la posibilidad de una vida en ciudades más pequeñas o directamente en el medio rural, se volvió un deseo imperante, a la vez que el teletrabajo y la educación a distancia parecían liberar el camino hacia esta nueva forma de vida. A cinco años de iniciada la pandemia, este informe indaga en cómo evolucionó el deseo de los argentinos de migrar desde las metrópolis a ciudades más pequeñas o al campo.

La ciudad enferma

La restricción de la circulación impuesta desde el Estado Nacional y apoyada por el resto de los niveles de gobierno, implicó un impacto desigual para diferentes sectores de la sociedad. Mientras que algunos pudieron transitar una cuarentena segura, al resguardo de los posibles contagios, para otros el aislamiento implicó una desarticulación de redes sociales, la reducción y hasta la desaparición de sus ingresos, la modificación de sus condiciones de trabajo, entre otras cuestiones. Pero sobre todo, la cuarentena obligatoria puso en evidencia los enormes déficits habitacionales de nuestro país. De esta forma, problemáticas estructurales, complejas y diversas, se instalaron como urgentes en la agenda pública: hacinamiento, precariedad, falta de conectividad, endeudamiento familiar, desalojos informales sin registro ni protección, propietarios e inmobiliarias especulando por fuera de las leyes que regulaban el mercado, falta de espacios públicos, sobrecarga respecto a las tareas de cuidado, entre otras.

La cuarentena también implicó para una gran cantidad de personas transformar su dinámica laboral a teletrabajo, como también, realizar otras tareas diarias de forma remota: dar clases o estudiar, abastecerse, entretenerse, realizar ejercicios, consultas médicas, etc. La adopción de la virtualidad requirió de mejoras respecto a las tecnologías y la conectividad con la que contaban los hogares, como también, implicó cambiar dinámicas familiares y usos del espacio dentro de las viviendas.

Todas estas transformaciones combinadas con la inconformidad que muchos ciudadanos ya acarreaban previo a la pandemia respecto a las ciudades que habitaban, habilitó en muchos casos que individuos y familias se replantearan la necesidad de seguir habitando en una metrópoli. Esto se vio reflejado, desde el 2020 y mientras duró la pandemia, en diversos artículos periodísticos. Por ejemplo, una nota del diario La Nación, el 4 de agosto de 2020 titulaba: ““Me voy a vivir al campo”: por qué son cada vez más los que eligen irse de la ciudad”[1]. Un mes antes, el Hoy de La Plata, pleanteaba: “Dejar la ciudad: cada vez más familias apuestan a los pueblos”[2]. La Gaceta de Tucumán seguía la misma línea en 2021: “Mudarse y teletrabajar: crecen las consultas para dejar la ciudad”[3]. Estos son solo algunos ejemplos de las diversas notas y crónicas que registraron este nuevo interés de abandonar los centros urbanos y mudarse a pequeñas ciudades, pueblos o incluso, el campo.

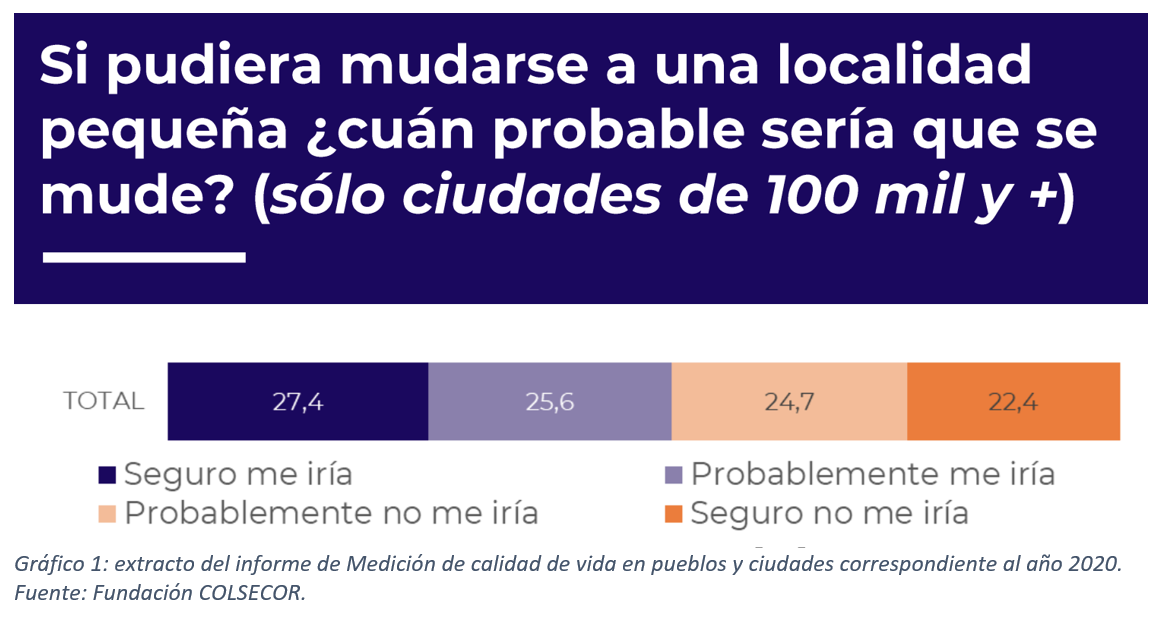

Estos artículos no hicieron más que reflejar aquella tendencia que, cuarentena mediante, emergía de las sociedades urbanas. En aquel entonces, se hizo público un informe elaborado por el observatorio Gente en Movimiento, coordinado por la periodista y diputada Gisela Marziotta. En aquel trabajo se observaba que, entre los habitantes de la Capital Federal de 16 a 50 años, el 55% de los consultados se mostró a favor de mudarse fuera de la ciudad. El porcentaje caía al 50% de los encuestados en el rango entre 51 y 60 años. En la misma línea, la Fundación Colsecor, una organización vinculada a diversas cooperativas del interior de nuestro país, reflejaba en su Medición de calidad de vida en pueblos y ciudades correspondiente al año 2020[4], que entre los consultados de ciudades de más de 100 mil habitantes, el 27,4% se iría a vivir a una localidad más pequeñas , mientras que otro 25,6% probablemente lo haría.

La pandemia: una ventana de oportunidad

En el marco de una pandemia que principalmente afectó a grandes centros urbanos y con una importante parte de la población con deseo de cambiar su lugar de residencia, podemos entender que entre los años 2020 y 2021 existió la posibilidad de construir una solución a dos grandes problemas que históricamente padece nuestro país: el deficitario habitar que padecen grandes masas urbanas y la excesiva concentración de población en grandes centros urbanos. John Kingdon[5] plantea que estas situaciones pueden entenderse como “ventanas de oportunidad”, y que para aprovecharlas de forma positiva, requieren de la confluencia de 3 cuestiones: el surgimiento de un problema socialmente problematizado, una voluntad política que busque resolverlo y una solución técnica al problema. Si alguna de estas tres cuestiones falla, claramente el problema no solo no será solucionado, sino que también se perderá el interés social que se haya podido construir alrededor de la cuestión.

Ya hemos visto cómo la sociedad cumplió su rol de problematizar la precariedad de la vida urbana, así como también de manifestar la necesidad de una vida en entornos de mayor cercanía social y con mayores vinculos con la naturaleza. Asimismo, los diversos actores de la economía, la producción y la educación, entre otros ámbitos, buscaron adaptarse, en la medida de lo posible, a las nuevas propuestas remotas que el contexto sanitario requería. Incluso, la idea de la “vuelta al campo” ya venía siendo impulsada por diversos actores en los momentos previos a la pandemia. Quizá uno de los casos más importantes, desde la academia, es el trabajo de Marcelo Sili, que desde los años 2000 viene observando el proceso que ha denominado “Renacer Rural”, apostando fuertemente al redescubrimiento del potencial que presentan los espacios rurales frente a los urbanos, a partir de la consolidación de una nueva identidad rural, con capacidad de innovación, pero sobre todo, desde pensar una ruralidad habitada. En esta línea y desde el campo de las organizaciones sociales, la Fundación Es Vicis, llegó a la pandemia con su programa “Bienvenido a mi pueblo”[6] en marcha. Se trata de una iniciativa que contaba con su prueba piloto desde 2016 en Colonia Belgrano, una pequeña localidad del sur santafesino y que busca la repoblación sostenible y planificada de pequeñas localidades, promoviendo el desarrollo local y el arraigo de los jóvenes. Durante los primeros meses de la pandemia y según su directora, Cintia Jaime[7], la organización vio triplicada la cantidad de consultas referidas al programa, por parte de personas que buscaban dejar la ciudad.

Sin embargo, las otras dos cuestiones planteadas por Kingdon, la voluntad política y la solución técnica al problema, brillaron por su ausencia. En general, las políticas planteadas por el gobierno del Frente de Todos a nivel nacional, tendieron a afrontar la emergencia y no aprovecharon el contexto para incorporar cambios estructurales. Por ejemplo, el programa “Habitar la Emergencia” creado en el marco del Programa Federal Argentina Construye, no planteó ninguna línea específica para localidades menores, ni mucho menos, acciones orientadas al hábitat rural. Tampoco existieron, a nivel nacional ni provincial, políticas que incentiven una movilidad de la población, ni que faciliten el acceso a la vivienda para quienes deseaban instalarse en una pequeña localidad.

Algunas otras acciones estatales que podrían haber tenido un importante impacto en este sentido, fueron el Plan Nacional de Suelo Urbano, y el relanzamiento Pro.Cre.Ar.. Sin embargo, ambas iniciativas tuvieron una limitada o nula llegada a las localidades más pequeñas, sin ofrecer alternativas que se acomoden a las demandas o posibilidades que este tipo de ámbitos requieren. Por último, tampoco se generaron herramientas para que los propios gobiernos locales salgan a buscar nuevos pobladores, mejoren sus parques habitacionales, sobre todo recuperando aquellos en desuso por falta de demanda, o que por lo menos, puedan garantizar la permanencia de sus jóvenes con la ampliación de la oferta educativa o del acceso al mercado laboral, aprovechando las nuevas herramientas virtuales.

5 años después: ¿en dónde estamos?

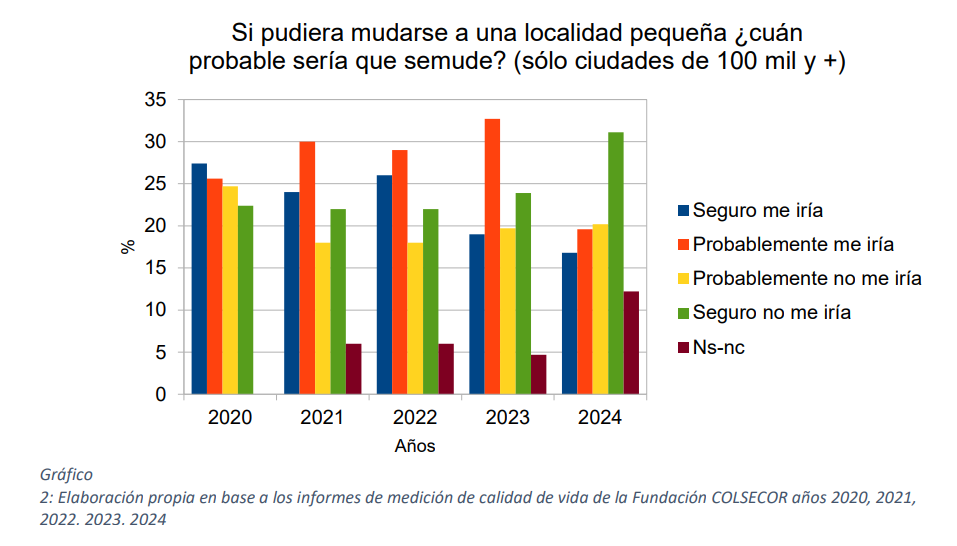

Si algo tienen de característico las “ventanas de oportunidad” es su corta duración y en este caso no fue la excepción. Esto se evidencia, por ejemplo, a través de las búsquedas en internet, que los usuarios realizaron desde el año 2020 hasta la actualidad. Según Trends, la plataforma de Google para visualizar las estadísticas vinculadas a diversos términos utilizados en su buscador, en Argentina, términos como “dejar la ciudad”, “pueblos para vivir” o incluso el famoso “casas por 1 euro”, tuvieron su popularidad máxima entre 2020 y 2021, coincidiendo con los momentos más rigurosos de la cuarentena y por supuesto, con la difusión de los artículos periodísticos antes mencionados. Desde 2022 hasta la actualidad, este tipo de búsquedas fue en constante descenso. La misma perdida de interés se verifica en los relevamientos posteriores realizados por Colsecor: mientras que en 2020, cerca más del 27% de los habitantes de grandes ciudades planteaban su deseo de irse, para 2024, el número cayó a un poco más de la mitad: 16,8%.

La profundización de la crisis económica en la última etapa de la gestión del Frente de Todos y el cambio de gobierno a nivel nacional, a fines del año 2023, tampoco ayudaron a poder materializar, en muchos casos el deseo de dejar la ciudad. El crecimiento del desempleo desde la asunción del gobierno libertario, no se limita a las grandes ciudades, también afecta los limitados mercados laborales de las pequeñas localidades. El crédito hipotecario, que creció en esta última gestión, no es accesible para todos, a la vez que requiere de ciertas formalidades que muchos de los bienes ubicados en pueblos y ciudades del interior, no llegan a cumplir. El achicamiento del Estado en general, promovido desde la lógica de la “motosierra”, atenta contra cualquier tendencia contrahegemónica que busque descentralizar población y la cual requiere un fuerte apoyo estatal.

Sin embargo, no todo está perdido. Fuera de nuestro país, otros estados sí aprovecharon esta oportunidad. Este el caso de España, que durante la pandemia y frente al mismo deseo de dejar las ciudades y poblar el territorio, en el mes de enero del año 2022 creó la Secretaría General para el Reto Demográfico[8], buscando desde una perspectiva integral y de gobernanza multinivel, conseguir para los entornos rurales y pequeñas localidades, una calidad de vida equiparable a la de las grandes urbes, reducir la vulnerabilidad territorial y revertir la inercia histórica de metropolización. Todo esto se materializa a través del plan 130 medidas frente al reto demográfico, las cuales incluyen cuestiones vinculadas a la transición ecológica y digital, la plena conectividad del territorio, el desarrollo del turismo sostenible, el fomento empresarial, el apoyo a jóvenes y mujeres, el refuerzo de los servicios públicos, el desarrollo del bienestar social, la economía de los cuidados y la promoción de la cultura.

Volviendo a nuestro país, la ya mencionada Fundación Es Vicis avanza con su proyecto de repoblación sostenible, incorporando nuevos municipios y articulando con más familias. Desde que inició su ejecución, el programa “bienvenido a mi pueblo” fue requerido por más de 200 localidades. También ya han recibido la postulación de más de 40.000 personas que buscan migrar a una pequeña localidad. Esto se suma a otras acciones como, por ejemplo, la creación de colonias agroecológicas que lleva adelante la Unión de Trabajadores de la Tierra y que muy bien refleja el documental “La vuelta al campo: luchas campesinas por el buen vivir”[9].

En definitiva, la pandemia fue una oportunidad para darle solución a un problema histórico de nuestro país, como es la concentración excesiva de población en las grandes ciudades, aportando también a la mejora de la calidad de vida de ciudades y pueblos. Sin embargo, una vez más, esto no ocurrió. Se desaprovechó el interés de la sociedad respecto a una vida alejada de las grandes urbes, con mayor contacto social y con la naturaleza. Tampoco se dio respuesta a los problemas estructurales que motivan la migración desde los pueblos hacia las grandes ciudades, entre los que se encuentran la dificultad de acceder al trabajo, la baja calidad de acceso a internet, la carencia de buena conectividad física, el acceso a la vivienda, entre otros.

Sin embargo, esta ventana sirvió para visibilizar, aunque sea de forma limitada, los beneficios y desafíos que asumen quienes deciden dejar la gran ciudad para insertarse en una localidad pequeña. También, aunque no llegó a ser un movimiento masivo o acompañado por el Estado, muchas personas y familias efectivamente se mudaron desde las grandes urbes a ciudades y pueblos más pequeños. Esto se vio reflejado en el Censo 2022, en el cual se confirmó la tendencia al crecimiento que ya presentaban los municipios costeros y especialmente las ciudades y zonas que se diferencian del resto por sus atractivos naturales. Gracias a la visibilización de estas experiencias, cada vez más, el estudio de las pequeñas localidades y de la ruralidad como espacio habitado, toma fuerza dentro de las distintas áreas del conocimiento, conformando un círculo virtuoso en pos de un futuro rural.

[1]https://www.lanacion.com.ar/otros/me-voy-a-vivir-al-campo-por-que-son-cada-vez-mas-los-que-eligen-irse-de-la-ciudad-nid04082020/

[2]https://diariohoy.net/interes-general/dejar-la-ciudad-cada-vez-mas-familias-apuestan-a-los-pueblos-135670

[4]https://www.fundacioncolsecor.org.ar/especial/medicion-calidad-vida-pueblos-ciudades

[5]Kingdon, J. W. (1984). Agendas, alternatives, and public policies. Glenview (Illinois) y Londres: Scott, Forest and Company.

[6]https://bienvenidosamipueblo.org/

[7]https://www.lanacion.com.ar/sociedad/exodo-ciudades-zonas-rurales-aumentaron-consultas-migrar-nid2380592

[8]https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/politica-estado.html#:~:text=As%C3%AD%2C%20en%20el%20mes%20de,dise%C3%B1o%20y%20aplicaci%C3%B3n%20de%20la

[9]Se puede ver el documental complento en: https://www.youtube.com/watch?v=mQrBB_Uyeqg